足根管症候群

足根管症候群とは

足根管症候群(そっこんかんしょうこうぐん)とは、足首にある「足根管」と呼ばれる狭いトンネル状の神経や血管の通り道で、神経や血管が圧迫されることによって発生する症状です。この圧迫により、足の裏や足の指にしびれや血流障害が起こります。

病態・原因

足根管症候群は脛骨神経が障害を受けることで発症します。足根管には動脈や静脈も走っているため、脛骨神経が障害を受けやすいとされています。脛骨神経が何らかの原因で障害を受けると、しびれや痛みなどの症状が出現し、足根管症候群を発症します。

脛骨神経が障害される主な原因としては、ガングリオンによる圧迫が多く、そのほか足首の骨折や捻挫、足の静脈瘤、扁平足などが足根管症候群の原因となります。

また、甲状腺機能低下症や心不全、腎不全などの病気に関連した足首のむくみも原因になることがあります。

症状

- チクチクとした痛みやピリピリとするような感覚・しびれ

このような症状は、内くるぶし周辺から足の裏、つま先にかけてみられます。通常、足の甲や足首より上に症状がみられることはありません。

通常は歩行や運動をしていると痛みが強くなり、安静にしていると軽減します。

症状が重くなると安静時にも痛みが生じることがあり、QOL(生活の質)の低下にもつながります。

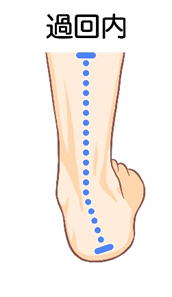

上記以外の原因として、きつい靴や過度な「回内足」による「足根管」の圧迫も症状を引き起こす場合があります。

回内足とは、土踏まずがつぶれて引き起こされる「偏平足」がより進行した状態を指します。

検査・診断

足のどの部位にしびれや痛みなどが生じているか詳細に評価します。内くるぶしの下を叩き、しびれや痛みなどの有無を確認します。

画像検査では、骨に変形がないかレントゲンやエコー検査を行います。必要に応じてCTやMRI検査を行う場合もあります。

神経の電気の流れをみる特殊な検査を実施する場合もありますが、検知できないことも少なくありません。そのため確定することが難しく、診断が困難な疾患の1つでもあります。

治療

治療法は大きく分けて保存療法と手術療法に大別されます。まず初めに保存治療の選択になります。

- 鎮痛剤やビタミンB製剤の内服

- インソールの作成

さらに日常生活動作の指導やストレッチ、リハビリが治療として、重要となります。

運動療法(リハビリ)においては、足根管症候群は扁平足や、踵の骨が内側に倒れる回内足で発生しやすい為、アーチと呼ばれる土踏まずの機能が低下している事が多く、機能を改善するためのトレーニングが必要になります。

手術療法では、足根管開放術と呼ばれる手法で、直接的に圧迫している原因を除去する方法です。

当院では理学療法士による運動療法(リハビリ)も行っています。症状でお困りの方お気軽にご相談ください。