腰椎分離症

腰椎分離症とは

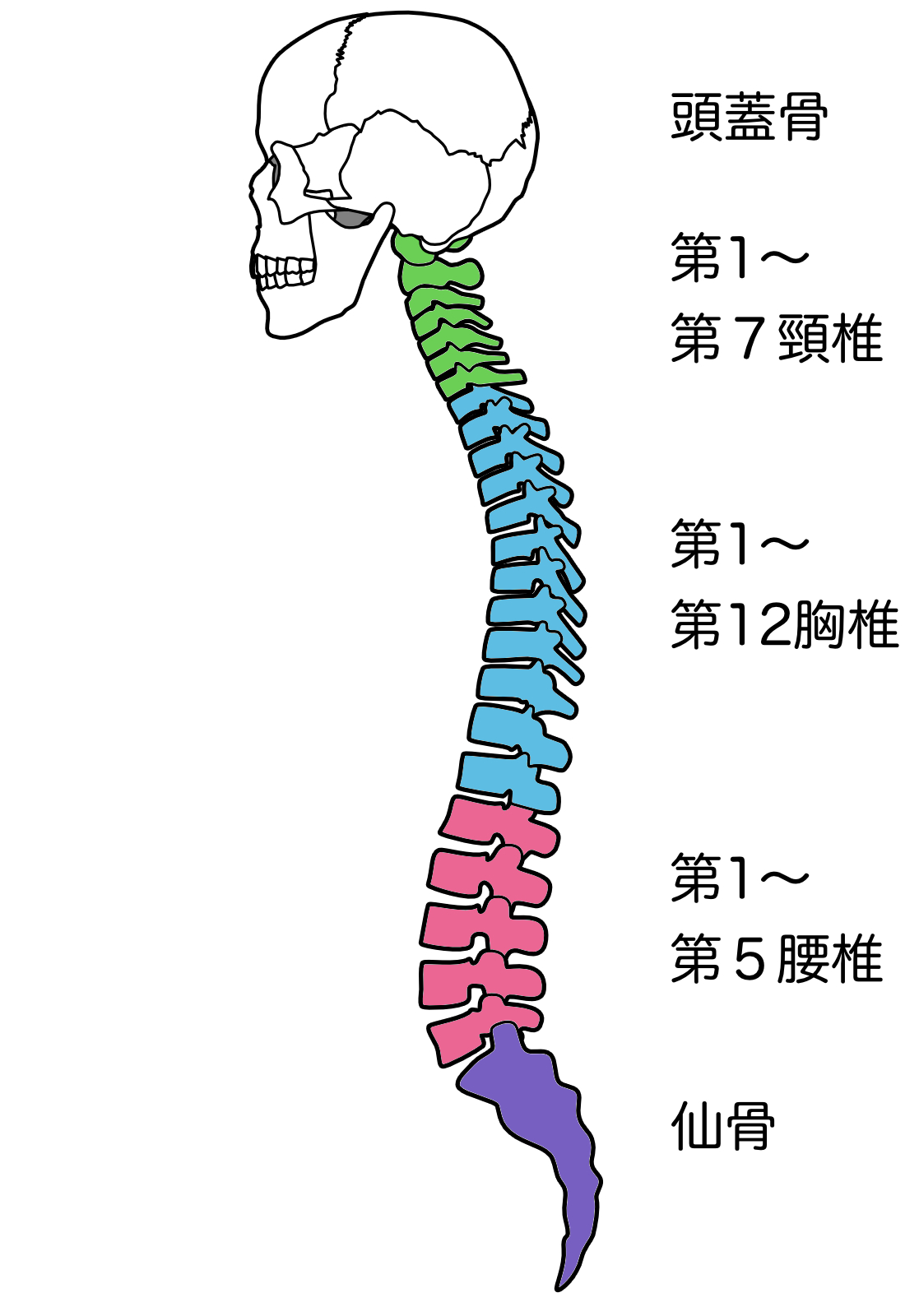

腰椎分離症(ようついぶんりしょう)とは、過度のスポーツや腰部の回旋(ひねる動き)などの負担によって、腰椎の後方部分が疲労骨折(分離)する病気です。

原因・概要

主に10代の成長期にみられ、発症すると腰痛や下肢かしのしびれなどが引き起こされます。一般の人では5%程度が分離症を発症しますが、スポーツ選手では30~40%の人が発症します。

背中をそらす動作やジャンプからの着地のような動作で力がかかります。

そのような動作が繰り返されると骨にひび(疲労骨折)が入ります。好発部位は、傾斜がきつく圧力のかかりやすい第5腰椎です。

腰椎分離症が治療されず長期間経過すると、神経などを圧迫するようになり、下肢痛やしびれを生じることがあります。また、腰椎分離症が原因ですべりが生じることがあり、分離すべり症と呼ばれています。腰椎分離すべり症を発症すると、さまざまな神経症状が起こります。

症状

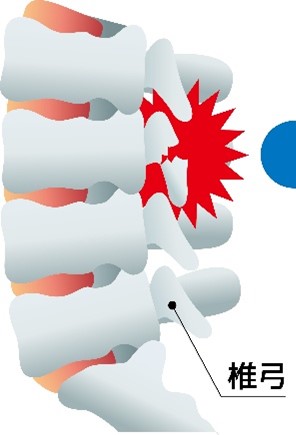

腰椎分離症の多くは、腰痛がきっかけで発見されます。腰椎分離症は体勢によって症状が変動することが特徴です。腰椎後部の神経組織を保護している椎弓の一部が分離するため、上体を後ろに反らす動作をすると、痛みを感じるケースが多くみられます。

また、腰椎分離症に続発して腰椎分離すべり症が起こることがあります。腰椎分離すべり症では馬尾神経や神経根が圧迫され、神経症状のしびれを感じます。

検査・診断

腰椎分離症では、レントゲンと必要はMRIなどの画像検査が行われます。

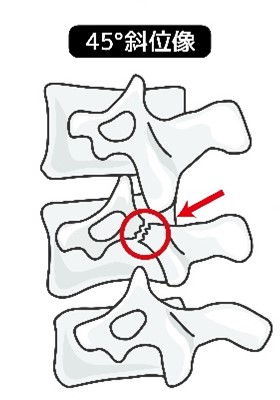

レントゲン写真では、病状が進行していると椎弓の分離が確認できます。

分離部分は、症状が進むと犬の首輪のような「スコッチテリアサイン」と呼ばれる像を呈します。

MRI検査では、レントゲンではわからない疲労骨折の初期を発見できます。この状態で治療を開始することが勧められます。画像検査を組み合わせることで、より詳細に腰椎分離症の状況を評価することが可能です。

治療

腰椎分離症は、初期の段階であれば局所の安静や鎮痛剤などの保存治療が有効です。激しいスポーツに伴って発症することから、まずは原因である運動を一時的にやめることが求められます。

加えて、腰部の安静を保つため硬性コルセットを使用します。こうした治療により、分離した腰椎の癒合と痛みの消失が期待されます。ほとんどは保存治療で改善し、日常生活に支障が出ることは少ないようです。

そのほか、骨盤周囲の筋肉を伸ばすストレッチと筋肉の強化を行うことが有効です。

治療後は症状や画像所見を確認しながら安静解除や運動の開始を検討していきます。腰痛を繰り返すことがありますが、腰痛予防には、腹筋・背筋の強化などが大切です。

保存療法を行っても痛みが治まらない場合や神経症状がある場合には、手術的な治療介入を検討します。

当院では理学療法士によるストレッチ指導を行っています。またスポーツ外来でのスポーツ専門医師による診察も行っていますのでお気軽にご相談ください。